Contact point for legal issues at RDM

The contact point for legal issues offers first level support for legal issues in research data management in the context of your research project.

First Level Support: Linda Sefrin

Contact adress:

Phone: 0721-608-43106

E-Mail: rechtsfragen∂rdm.kit.edu

Consultation hours on thursdays from 13:30-14:30, only by prior appointment by e-mail or phone

It is not possible to make generalised and legally binding statements at this point. The information provided by the contact point for legal issues in the FDM cannot replace the advice of the legal advisors, the DE RECHT (German only) and the listed contact persons at KIT in individual cases.

- Contact persons for contractual arrangements with KIT: DE RECHT (German only)

- Legal issues relating to studying and teaching as well as Higher Education Law at KIT: HAA (German only)

- Data protection, Datenschutz am KIT (German only)

- Ethical issues of good scientific practice at KIT:

- Office for Good Scientific Practice and Ethical Principles at KIT (Office GWP)

- Contact persons for questions of good scientific practice: Ombudspersons for Good Research Practice

- Contact persons for ethical questions of good scientific practice: Ombudspersons for Ethical Principles

- Ethical Committee of KIT

- Contact for personnel law issues at KIT: PSE

- Contact person Innovation and Relations Management at KIT: IRM

In Art. 5 para. 3 of the Basic Law, our constitution protects the freedom of science, research and teaching. However, this freedom has its limits in other legal positions and may be restricted by legal regulations or contractual agreements.

Many areas of law are relevant to research data management. We have compiled a small selection of questions in FAQs. The legal texts can be viewed via the database juris database. KIT members can also use the database remotely after logging in. in the database.

Further information from our cooperation partners:

Forschungsdaten.info - Rechte und Pflichten (German only)

BERD@NFDI - Legal Questions in Data Science

NFDI Section ELSA - Ethical, Legal & Social Aspects

Urheberrecht

Urherberrecht

Das Urheberrecht schützt das geistige Eigentum. Es schützt nicht die Idee als solches, sondern die Umsetzung im konkreten, persönlich und individuell geprägten Werk des Urhebers (§ 2 UrhG). Das deutsche Urheberrecht differenziert zwischen den Urheberpersönlichkeitsrechten, die nur den Urhebern höchstpersönlich zustehen und den Verwertungsrechten, die auch die wirtschaftliche Verwertung beinhalten und übertragen werden können. Verwertungsrechte an Forschungsdaten können nach § 31UrhG durch Lizenzverträge oder standardisierte Lizenztexte wie zum Beispiel CC-BY übertragen werden. Der Urheber ist der Schöpfer eines Werkes. Haben mehrere Schöpfer ein Werk gemeinsam geschaffen, ohne dass sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen, so sind sie Miturheber des Werkes. Den Miturheber stehen die Verwertungsrechte grundsätzlich gemeinsam zu (§§ 7,8 UrhG). In Deutschland hat sich richterrechtlich das Schutzlandprinzip als urheberrechtliche Kollisionsregel etabliert. Völkerrechtliche Abkommen wie die Berner Übereinkunft und die Harmonisierung im europäischen Urheberrecht haben die urheberrechtlichen Themen vereinheitlicht. Im internationalen Kontext müssen die Vorschriften des internationalen Privatrechts jedoch beachtet werden. Eine Einzelfallprüfung ist oft notwendig.

Wer kann sich auf das deutsche Urheberrecht berufen?

In Deutschland hat sich richterrechtlich das Schutzlandprinzip als urheberrechtliche Kollisionsregel etabliert. Das bedeutet, dass das Recht des Landes anwendbar ist, in dem der urheberrechtliche Schutz beansprucht wird. Völkerrechtliche Abkommen wie die Berner Übereinkunft und die Harmonisierung im europäischen Urheberrecht haben die urheberrechtlichen Themen vereinheitlicht. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind auch Vertragsstaaten der Berner Übereinkunft.

Im internationalen Kontext müssen die Vorschriften des internationalen Privatrechts beachtet werden. Eine Einzelfallprüfung kann notwendig sein.

Was sind Werke im Urheberrecht?

Werke sind persönliche geistige Schöpfungen nach § 2 UrhG.

- Die Idee oder das Konzept alleine sind keine wahrnehmbaren manifestierten Formgestaltungen. Das gilt auch für Strukturen, die durch fachliche Gepflogenheiten vorgegeben werden.

- Automatisch erstellte Forschungsdaten sind in der Regel nicht urheberrechtlich geschützt.

- Metadaten sind regelmäßig nicht urheberrechtlich geschützt, wenn es kurze und rein beschreibende Darstellungen sind.

- Ein persönliches Schaffen muss ein gestaltendes, formprägendes und menschliches Schaffen sein.

- Die eigenpersönliche Prägung erfordert Individualität und Originalität in einem bestimmten Maß (Schöpfungshöhe).

- Wissenschaftliche Darstellungen, wie Zeichnungen, Skizzen oder Tabellen mit Gestaltungsspielraum, sind in der Regel urheberrechtlich geschützt.

- Das Lichtbildwerk ist von dem Lichtbild (§ 72 UrhG) zu unterscheiden.

- Oft bedarf es einer Einzelfallprüfung, ob urheberrechtlicher Schutz und damit Werkscharakter vorliegt.

Was sind Leistungsschutzrechte (verwandte Schutzrechte)?

Leistungsschutzrechte sind verwandte Schutzrechte. Sie schützten bestimmte Arten von Leistungen, die veröffentlicht oder verwertet werden sollen. Verwertungs- und Leistungsschutzrechte stehen neben dem Urheberrecht und können darüber hinaus Schutzwirkung entfalten.

Wichtige Beispiele für den FDM-Kontext sind:

- Herstellung von Lichtbildern (§ 72 UrhG; § 124 UrhG)

- Herstellung von Datenbanken (§§ 87a – e UrhG; § 127a UrhG)

- Herstellung von Bildfolgen und Bild- und Tonfolgen (§ 95 UrhG)

Sind Forschungsdaten geschützte Werke im Sinn des Urheberrechts?

- Qualitative Forschungsdaten, wie Sprachwerke, längere Texte (auch Abstracts) und qualitative Interviews haben häufig urheberrechtlich geschützte und angelegte Strukturen.

- Standardisierte Erhebungen weisen eher keinen urheberrechtlichen Schutz auf.

- Erhebungen, die nicht routinemäßig erstellt werden haben eher urheberrechtlichen Schutz.

- Quantitativen Forschungsdaten, wie reinen Messdaten, fehlt das Maß an Individualität und Originalität. Hier liegt in der Regel keine Schöpfungshöhe und damit kein urheberrechtlicher Schutz vor. Beispiel wären regelmäßig automatisierte Messergebnisse, standardisierte Erhebungen oder statistische Daten.

- Eine Schutzwürdigkeit kann sich auch für quantitative Forschungsdaten ergeben, wenn sie gesammelt werden. So kann ein Sammelwerk (§ 4 Abs.1 UrhG) oder ein Datenbankwerk (§ 4 Abs. 2 UrhG) geschützt sein.

- Wissenschaftliche Erkenntnisse, Fakten und Ideen sind grundsätzlich nicht urheberrechtlich geschützt.

Wem gehören Daten

Daten haben keinen Eigentümer, sie sind keine Sachen. Sie sind keine körperlichen Gegenstände im Sinne von § 90 BGB.

Umgang mit den Daten und die Zuordnung der Daten können aufgrund gesetzlicher Vorgaben festgelegt sein oder aufgrund vertraglicher Vereinbarungen zugeordnet werden.

- DS-GVO und das Landesdatenschutzgesetz bestimmen den Umgang mit personenbezogenen Daten.

- Durch Verträge können Nutzungs- und Verwertungsrechte geregelt und /oder übertragen werden.

- Durch Urheberrecht kann urheberrechtlicher Schutz und/oder ein Schutz für verwandte Schutzrechte bestehen.

- Die Gute Wissenschaftliche Praxis stellt gesonderte Regelungen für die Autorenschaft auf.

- Eine anstehende Patentierung kann den Umgang mit Forschungsdaten einschränken.

- Das GeschGehG kann für die Zuordnung von Daten sorgen.

Gelten im Urheberrecht spezielle Regelungen in einem Arbeitsverhältnis?

- In Arbeitsverträgen können Nutzungsrechte geregelt sein und auf den Arbeitgeber (einfach oder ausschließlich) übertragen werden.

- § 43 UrhG: Grundsätzlich steht das Urheberrecht dem Schöpfer zu. Aufgrund der Auslegungsregel in § 43 UrhG besteht die gesetzliche Verpflichtung des Arbeitnehmers, dem Arbeitgebers die zur Verwertung des Werkes erforderlichen Nutzungsrechte einzuräumen. Dieses Recht steht dem Arbeitgeber als Interessenausgleich zu, da der Arbeitnehmer für seine Leistungen eine Vergütung erhält.

- Besonderheiten in der Forschung:

- Hochschullehrer: Art. 5 Abs. 3 GG verhindert i.d.R. die Nutzungsübertragung auf den Arbeitgeber.

- Wissenschaftliche Assistenten und Mitarbeiter: Unterscheidung zwischen weisungsgebundener und freier Forschung. Bei einer vertraglichen Bindung ist in der Regel von weisungsgebundener Tätigkeit auszugehen.

- Bei weisungsfreier Arbeit, wie Anfertigen von Dissertationen oder Habilitationsprojekten, geht man von keinem Übergang der Nutzungsrechte aus.

- Ausnahme: außeruniversitäre Forschung. Hier findet regelmäßig eine Nutzungseinräumung auf den Arbeitgeber statt.

Sind Datenbanken durch das Urheberrecht geschützt?

- Sammel- und Datenbankwerke unterliegen nach § 4 Abs.1, 2 UrhG dem urheberrechtlichen Schutz, wenn die Anordnung und die Zusammenstellung eine Individualität begründet.

- Die in der Datenbank liegenden Informationen können daneben ggf. dem Schutz des Urheberrechts unterliegen.

- Ebenso kann die Software geschützt sein, mit der die entsprechenden Daten erhoben werden.

- Gleichzeitig kann die Erstellung der Datenbank als wesentliche Investition dem Datenbankhersteller ausschließliche verwandte Schutzrechte nach (§ 87a UrhG) geben.

An wen muss ich mich wenden, wenn die Forschungsdaten mit einer Patentierung oder einer Erfindung in Berührung kommen?

Ansprechpartner in allen Fragen des Erfindungs- und Patentrechts am KIT ist das: Innovations- und Relationsmanagement

Was versteht man unter der Wissenschaftsschranke im Urheberrecht?

Das Urheberrecht regelt in § 60c UrhG eine gesetzliche Erlaubnis für Nutzungen von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken.

- Geltungsbereich ist die nicht kommerzielle Forschung an Forschungseinrichtungen

- Gilt nur für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen. • Keine Beschränkung auf schon veröffentlichte Werke.

- Nutzungen sind in folgenden Rahmen erlaubt:

- Nutzungen bis zu 15% eines geschützten Werkes

- Werke geringen Umfangs oder Beiträge aus Fachzeitschriften u.a. dürfen vollständig genutzt werden.

- Sonderregelung für die eigene Forschung: Nutzung bis zu 75 % eines Werkes

Was regelt der Data Goverance Act?

Data Goverance Act setzt den Rahmen für eine Stärkung des Vertrauens in die freiwillige Weitergabe von Daten zum Nutzen von Unternehmen und Bürgern. Diese Verordnung gilt unmittelbar in der EU und bedarf keiner Umsetzung.

Gibt es neben dem Schutz der „geschützten Werke“ noch andere relevante Schutzrechte im Urheberrecht?

Nein, das Urheberrecht kennt neben dem Werksschutz auch Leistungsschutzrechte.

Leistungsschutzrechte sind verwandte Schutzrechte. Sie schützten bestimmte Arten von Leistungen, die veröffentlicht oder verwertet werden sollen. Verwertungs- und Leistungsschutzrechte stehen neben dem Urheberrecht und können darüber hinaus Schutzwirkung entfalten.

Wichtige Beispiele für den FDM-Kontext sind:

- Herstellung von Lichtbildern (§ 72 UrhG; § 124 UrhG)

- Herstellung von Datenbanken (§§ 87a – e UrhG; § 127a UrhG)

- Herstellung von Bildfolgen und Bild- und Tonfolgen (§ 95 UrhG)

Text and Datamining (TDM)

Text und Data Mining ist in § 44b UrhG gesetzlich definiert als die“ automatisierte Analyse von einzelnen oder mehreren digitalen oder digitalisierten Werken, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen zu gewinnen.“

Man unterscheidet das Text und Datamining für jedermann nach § 44b UrhG vom Text und Data Mining für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung nach § 60d UrhG.

FAQ 2

Der Korpus kann an gesetzlich anerkannte Institutionen zur langfristigen Archivierung abgegeben werden. Bitte wenden Sie sich an das Team der Bibliothek: openscience ∂does-not-exist.bibliothek kit edu

FAQ3

-

Forschung muss nicht-kommerziellen Zwecken dienen

-

Legaler / rechtmäßiger Zugang zu den zu analysierenden Materialien

-

Auferlegter Kopierschutz darf nicht selbstständig entfernt werden. Hinweis: Die Geltendmachung der Aufhebung des Schutzes beim Rechteinhaber einfordern.

-

Qualitätsprüfung ermöglicht den Zugriff auf den Korpus.

FAQ 4

Guidelines zum Text und Data Mining für Forschungszwecke in Deutschland von Elke Brehm https://oa.tib.eu/renate/items/6a9d4f26-ca81-4d28-99a1-ea0006c26068

Werden Urheberrechte bei KI noch geschützt?

Bei AI-generierten Werken gelten grundsätzlich die Regelungen des Urheberrechts. Man unterscheidet zwischen

- Training von KI-Anwendungen:

- Bei einer kommerziellen Nutzung kann der Rechteinhaber einen maschinenlesbaren Vorbehalt im Rahmen der Internetpräsenz erklären. Liegt ein solcher „Opt-out“-Vorbehalt vor, darf der Inhalt nicht für das Training der KI-Software genutzt werde

- Nutzung von KI-generierten Ergebnissen

Bearbeitungen und Umgestaltungen sind nur mit Zustimmung des Rechteinhabers möglich. Umgestaltungen, die das benutzte Werk nicht mehr erkennen lassen, sind frei nutzbar. BMJ: Künstliche Intelligenz und Urheberrecht

Verletzen Deepfakes das Urheberrecht?

- Eine Urheberrechtsverletzung liegt vor, wenn urheberrechtlich geschütztes Material für die Deepfakes genutzt wurde. Bearbeitungen von urheberrechtlichem Material sind nur mit Zustimmung des Urhebers erlaubt.

- Bei Deepfakes ist darüber hinaus das allgemeine Persönlichkeitsrecht (KunstUrhG) betroffen. Schadensersatz, Unterlassungsansprüche sowie Geldentschädigung kommen je nach Schwere in Betracht.

- Kein KunstUrhG aber auch problematisch ist die Sprachfunktion, die die Stimme einer Schauspielerin nachahmen soll.

Offene Lizenzen und CC-Lizenzierung

Warum offene Lizenzen?

Offene Lizenzen ermöglichen die effektive und rechtssichere Bereitstellung und Nachnutzung von Forschungsdaten.

Sie erhöhen die Sichtbarkeit im wissenschaftlichen Diskurs, sie verhelfen so zu einer größeren wissenschaftlichen Identität und bereichern damit den wissenschaftlichen Diskurs. Offene Lizenzen erhöhen die Rechtssicherheit für die Nutzenden und für die Lizenzgeber, da die standardisierten Lizenztexte bedarfsgerecht angepasst werden können.

Was kann gegen eine offene Lizenzierung sprechen?

Der Umgang mit den Daten und die Zuordnung der Daten kann aufgrund gesetzlicher Vorgaben festgelegt sein oder aufgrund vertraglicher Vereinbarungen zugeordnet werden und damit eine Lizenzierung einschränken.

- Auftragsforschung und die Regeln der Auftragsforschung beachten!

- DS-GVO und das Landesdatenschutzgesetz (ggf. BDSG) beachten: sie bestimmen den Umgang mit personenbezogenen Daten und können so den Zugang zu Daten bestimmen.

- Vertragliche Vereinbarungen beachten! Durch Verträge können u.a. Nutzungs- und Verwertungsrechte geregelt und /oder übertragen werden.

- Eine anstehende Patentierung oder geplante wirtschaftliche Verwertung beachten!

- Das GeschGehG kann für die Zuordnung von Daten sorgen.

Welches Tool unterstützt bei der Suche nach einer offenen Lizenz?

Breite Darstellung und Hilfestellung zur Lizenzwahl bietet: https://choosealicense.com

Welche offenen Lizenzmöglichkeiten werden häufig genutzt?

- Creative Commons (CC) / für Texte, Abbildungen und Daten geeignet, nicht geeignet für Software.

- Open Data Commons (ODC) für Daten und Datenbanken geeignet.

- Community Data License Agreement (CDLA) für Daten konzipiert.

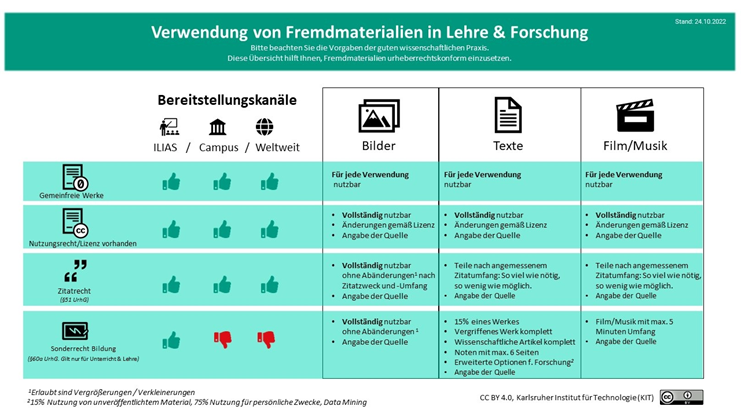

Bild

https://forschungsdaten.info/themen/rechte-und-pflichten/forschungsdaten-veroeffentlichen/ - Für Forschungssoftware kommen meistens andere Lizenzen wie GPL, MIT, BSD, Apache, uvm. zum Einsatz. Einen sehr guten Überblick gibt die Seite Open Source von Research Software Engineering (RSE) at KIT und die HANDREICHUNG ZU FREE/LIBRE OPEN SOURCE SOFTWARE (FOSS) in den Leitlinien zum Technologietransfer am KIT.

Wo finde ich einen guten Überblick über die CC-Lizenzen?

Welches Tool kann mich bei der Wahl einer CC-Lizenz unterstützen?

License Chooser als Unterstützung bei der Lizenzwahl

Wo finde ich weitere Unterstützung und Erklärungen?

FAQs von Creative Commons sind eine hervorragende Unterstützung, die fast alle Fragen klären

Inwiefern unterscheiden sich die Lizenzversionen CC-BY 3.0 und CC-BY 4.0?

- Die aktuellste CC-Lizenz ist die Version 4.0 aus dem Jahr 2013 (Stand: Juni 2021).

- Es ist keine Portierung der Version 4.0 ins deutsche Recht erfolgt. Lediglich die Version 3.0 ist an das deutsche Recht angepasst.

- Die Version 4.0 ist auch in Deutschland mit hoher Rechtssicherheit anwendbar. Die Organisation Creative Commons empfiehlt, die aktuelle Version 4.0 zu nutzen.

- Vorteil: Lizenz enthält die Namensnennungspflicht für Datenbankhersteller. Im deutschen Recht ist diese Pflicht in den §§ 87a UrhG nicht vorgesehen.

- Vorteil: Nutzungsrechte können bei einem Verstoß wiederaufleben.

- Vereinzelt wird von einer Nutzung abgeraten und die Verwendung der CC 3.0 empfohlen, weil der Lizenzvertrag eine Klausel zur Haftungsbeschränkung enthält, die nach deutschem Recht unwirksam ist. (§§ 276 Abs. 3, 307 Abs. 2 Nr.1, 309 Nr.7b BGB).

- Gegenargument: der Lizenzvertrag ist insgesamt auch unter deutschem Recht wirksam. Unwirksam ist lediglich die Klausel zur Haftungsbeschränkung.

- Im Einzelfall kann daher eine Einzelfalllösung notwendig sein.

Kann ich für ein neues Werk verschiedene Lizenzen aller Autoren miteinander verbinden?

- Eine Verarbeitung mit verschiedenen Lizenzen zur Veröffentlichung ist nur möglich, wenn die Lizenzen kompatibel sind. Die Attribution ND erlaubt keine Veränderung.

- Offene Lizenzen erleichtern die Nutzung und Nachnutzung.

- Ausschlaggebend für eine Gesamtlizenz ist immer die restriktivste Lizenz, die verwendet wurde.

- Eine Kennzeichnung verschiedener Lizenzen ist bei Grafiken, Bildern, Skizzen und trennbaren Teilen immer möglich.

- Bei erfolgtem Zitatrecht verbleiben die Urheberrechte auch nach dem Zitat beim Urheber und eine neue Nutzung müsste auch die Voraussetzungen des Zitatrechts erfüllen.

- Vgl. Verwendung von Fremdmaterialien in Lehre & Forschung

Wo finde ich einen guten Überblick, wenn ich verschiedene Lizenzen miteinander verbinden will?

Die Übersicht zur Verwendung von Fremdmaterialien in Forschung und Lehre bietet einen guten Überblick: https://www.bibliothek.kit.edu/digitale-lehre-faq.php

Wie kann ich meine Forschungsdaten lizenzieren?

Wenn keine rechtlichen oder vertraglichen Zugangsbeschränkungen auf urheberrechtsfreien Forschungsdaten liegen, sind diese Forschungsdaten gemeinfrei. Sie können unkompliziert genutzt werden. Häufig führt aber die mangelnde Kenntlichmachung zur Unsicherheit und daher eher zum Nichtgebrauch. Um diesen Nichtgebrauch vorzubeugen empfehlen Bibliotheken den Gebrauch einer CC 0 1.0.

- Um Unsicherheiten vorzubeugen, zur Kenntlichmachung von gemeinfreien Forschungsdaten

- Zur Kenntlichmachung, dass der Berechtigte auf seine Urheberrechte verzichtet, soweit dies gesetzlich möglich ist.

- Ausgestaltung als CC0 + (Urheber bitte hier um Namensnennung)

Datenschutz

Geltende Regelungen sind die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Landesdatenschutzgesetz für Baden-Württemberg (LSDG).

Ansprechpersonen in allen datenschutzrechtlichen Fragen am KIT ist: Datenschutz im KIT.

Identifizierung liegt z. B. bei direkter Zuordnung des Namens und des Standortes vor, etc.. Identifizierbarkeit liegt vor, wenn z.B. personenbezogene Forschungsdaten mit vorhandenem Zusatzwissen rechtmäßig und ohne großen Aufwand identifiziert werden können. Pseudonymisierte Daten liegen vor, wenn die identifizierbaren Merkmale von den Daten getrennt werden, Art. 4 Nr. 5 DSGVO. Anonymisierte Daten liegen vor, wenn eine o.g. Identifizierung ausscheidet.

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind alle Forschungsdaten, die sich auf einen identifizierten oder identifizierbaren Menschen beziehen. Sie unterliegen dem Erlaubnisvorbehalt (Art. 5 DSGVO) und dürfen nach den Grundsätzen der rechtmäßigen Datenverarbeitung verarbeitet werden, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt oder ein gesetzlicher Erlaubnistatbestand (z.B. § 14 LDSG) die Verarbeitung zu Forschungszwecken erlaubt.

- Identifizierung liegt z. B. bei direkter Zuordnung des Namens und des Standortes vor, etc.

- Identifizierbarkeit liegt vor, wenn z.B. personenbezogene Forschungsdaten mit vorhandenem Zusatzwissen rechtmäßig und ohne großen Aufwand identifiziert werden können.

- Pseudonymisierte Daten liegen vor, wenn die identifizierbaren Merkmale von den Daten getrennt werden, Art. 4 Nr. 5 DSGVO.

- Anonymisierte Daten liegen vor, wenn eine o.g. Identifizierung ausscheidet.

Gute wissenschaftliche Praxis

Gute wissenschaftliche Praxis am KIT

Alle am KIT wissenschaftlich tätigen Personen sind verpflichtet, die allgemeinen Grundsätze der Guten Wissenschaftlichen Praxis unter Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Fachgebiets einzuhalten. Gleichzeitig wird mit dieser Neufassung der Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis den Kodex der Deutschen Forschungsgemeinschaft „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ (DFG-Kodex) in der Fassung vom 03. Juli 2019 als rechtsverbindliche Grundlage für deren Anwendung anerkannt.

Wer wird durch die GwP am KIT verpflichtet?

Was ist Autorenrecht?

Urheberrecht, begründet ein Urheberrecht.

- Urheber ist der Schöpfer eines Werkes. Werke sind persönliche geistige Schöpfungen

Autorenrecht begründet ein Recht auf Namensnennung. (§ 14 Abs. 1 GWP/KIT)

- Nach den Regeln der GWP ist jede Person Autor, die einen genuinen, nachvollziehbaren Beitrag zu einer Publikation geleistet hat.

Dieser liegt vor, wenn man in wissenschaftserheblicher Weise an der Entwicklung und Konzeption des Forschungsvorhabens oder der Erarbeitung, Erhebung, Beschaffung, Bereitstellung der Daten, der Software, der Quellen oder der Analyse/Auswertung oder Interpretation der Daten, Quellen und an den aus diesen folgenden Schlussfolgerungen oder am Verfassen des Manuskripts Beiträge geleistet hat.

Kein Autorenrecht liegt vor, wenn die Beiträge keine Autorenschaft begründen. (§ 14 Abs. 2 GWP/ KIT)

- Das liegt insbesondere dann vor, wenn bloß organisatorische Verantwortung für die Einwerbung von Fördermitteln, die Bereitstellung von Standard-Untersuchungsmaterialien, die Unterweisung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern in Standardmethoden, lediglich technische Mitwirkung bei der Datenerhebung, lediglich technische Unterstützung, z.B. bloße Bereitstellung von Geräten und Versuchstieren, in der Regel die bloße Überlassung von Datensätzen, alleiniges Lesen des Manuskripts ohne substantielle Mitgestaltung des Inhalts, Leitung einer wissenschaftlichen Arbeitseinheit gemäß § 5 Absatz 2, in der die Publikation entstanden ist.